いつもお読みいただきありがとうございます。

以前住んでいた秋田市にも、川越市にも、だるまが有名な寺社があり、よく足を運んだものです。

可愛いミニ達磨を購入して願掛けをしたり、まだ幼児の娘は『だるまさんが』シリーズの絵本を毎日読んだりと、日常には”だるま”があふれているなぁ・・・と思う今日この頃です。

そこで、この記事ではそもそも『だるま』って何だ?という事について書いていこうと思います。

- だるまの意味やご利益

- 関係のある神仏

- だるまに会える寺院

『だるま』って知ってる?

受験や選挙の時などによく見かける縁起物。その姿かたちは様々ですが、誰もが一度は見た事のあるものです。

だるまと言えば群馬の高崎だるまが有名ですが、実は養蚕も盛んです。

蚕が繭をつくる準備に入ることを『起き上がる』という事と、転んでも『起き上がる』だるまに掛けて、達磨がお蚕のマスコットだったことがあり、達磨の生産地と養蚕が盛んな地域が重なったりします。

主なご利益

- 商売繁盛

- 厄除祈願

- 子孫繁栄

- 合格祈願

また、赤が一般的ですが実際には様々な色があり、色によって意味合いも変わってきます。

- 赤・・・家内安全

- 白・・・合格祈願

- 金・・・金運上昇

- 青・・・立身出世

- 緑・・・健康祈願

- 桃・・・恋愛運上昇

など。他にも、ひげのおじさん風味ではなく、可愛らしいデザインのものも多く、大きさも手のひらサイズから両手で抱えるようなものまで様々で選ぶのも楽しいです。

関係が深い神仏

達磨大師

500年頃、南インドの香至国の王子として生まれ、その後出家し、座禅の修行をして悟りを開きました。

座禅の教えを外国に伝えるべく、中国へ進出。山深い少林寺に入り、洞窟の中で9年間を続けるとうクレイジーな振る舞いに、やがて修行者たちが集まって、少林寺は座禅のお寺になったのだとか。

だるまに手足が無いのは、座禅をする姿をモデルにしているからです。

祀られている主な寺院

達磨を祀る寺は多く、『ダルマ寺』と呼ばれる寺院だけで多く存在します。

先述の通り、達磨は僧侶なので寺院でお祀りされている事が多いですが、秋田市の星辻神社のように、神社でもだるま市を開催する場所もあります。

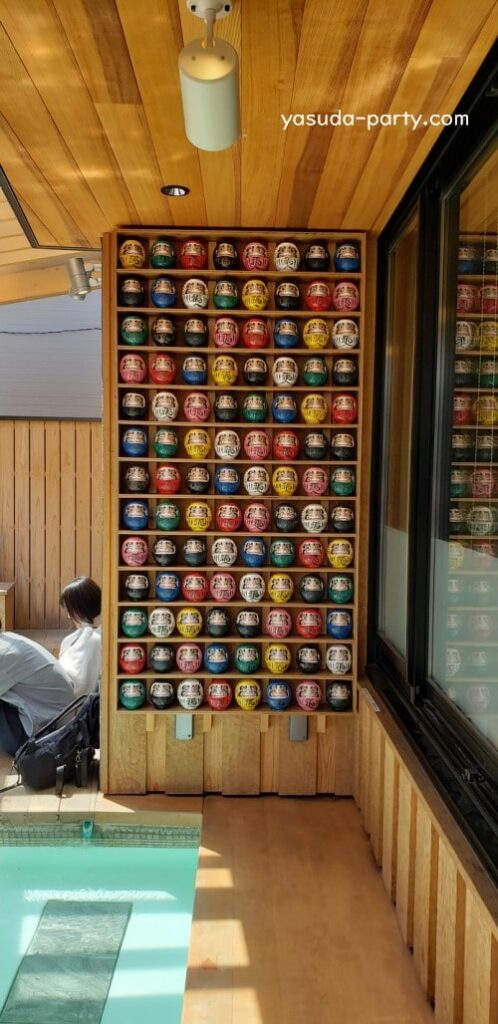

応頂山 勝尾寺

大阪府箕面市にある『勝ち運の寺』として有名な寺院。

『勝ちダルマ』や『ダルマみくじ』が有名で全国から勝ち運を求めて参拝客が訪れます。

少林山達磨寺

群馬県高崎市にある、縁起達磨発祥の地として知られている寺院。

川越大師 喜多院

川越市にある寺院。

毎年正月の3日は厄除元三大師の命日で、この日の縁日は初大師と呼ばれています。

境内ではだるま市が賑わいます。

喜多院オリジナルの御朱印帳にもだるまのモチーフが描かれていて可愛いです(←夫が愛用しています。)。

まとめ

- 達磨は、インドの元王子である僧侶がモデルとなっている

- 9年間座禅を組んでいた姿をモチーフにした置物(縁起物)

- 色によってもご利益が違います

いかがでしたか。今回はだるまについて紹介致しました。

私も達磨は可愛くて好きです。

秋田市に住んでいる時は星辻神社でだるまさんをゲットしに並んだものです。

現在では、単なる置物や厄除けにとどまらず、子ども向け絵本のキャラクターだったりと、幅広い世代に親しまれています。

うちの娘も大好きです♡

今度、達磨を見かけたら、『座禅お疲れ様です』という気持ちで、気に留めてみてはいかがでしょうか。

- キャラ絵で学ぶ!仏教図鑑(山折哲夫/すばる舎)

- 日本のたしなみ帖 縁起物 福を招くかたち(自由国民社)

デコレ(Decole) ZCB-62737「幸福 猫だるま ペアセット」Happy Wadding 2023 ハッピーウエディング コンコンブル concombreDECOLE インテリア ディスプレイ 小物 置物

デコレ(Decole) ZCB-62737「幸福 猫だるま ペアセット」Happy Wadding 2023 ハッピーウエディング コンコンブル concombreDECOLE インテリア ディスプレイ 小物 置物